Выпуск № 5(29)

Выпуск № 5(29)• Состоялась встреча Владимира Мегре и Владимира Довганя

• Один из путей выхода человечества из нынешнего тупика…

• Обращение к читателям: одна или три?

• Извлечения из законодательства Украины по получению земельного участка для обустройства родового поместья

• "Час Земли" - дай отдохнуть природе!

• Михаил Столбов – Как я вырастил новые зубы. Мудрость зубов или зубы мудрости?

• Поиск воды

• Эпопея с лесом (Из «Новогодних вестей – 2008»)

• Зелёный караван

• Встреча участников движения «Трезвая Украина» - 2008

• Объявления

• Дубки

• Картины весеннего сада

• Путь к Дольмену

• Юмор с сайта «Звенящие Кактусы Руси»

• Творчество

[скачать PDF-архив]

Электронный вариант номера

Сегодня 21 марта 2008 года состоялась встреча Владимира Николаевича Мегре с известным в России предпринимателем Владимиром Викторовичем Довганем.

На днях в одном из Интернет-источников прошло сообщение, что в Госдуме РФ в настоящее время находится законопроект о государственной поддержке экопоселений. Собеседник «ИНТЕРа» — общественный координатор областного социального проекта «Экопоселение», в недавнем прошлом профессиональный эколог Александр Фирсов.

На днях в одном из Интернет-источников прошло сообщение, что в Госдуме РФ в настоящее время находится законопроект о государственной поддержке экопоселений. Собеседник «ИНТЕРа» — общественный координатор областного социального проекта «Экопоселение», в недавнем прошлом профессиональный эколог Александр Фирсов.

— В российскую практику понятие «экопоселение» вошло сравнительно недавно, – поясняет А. Фирсов. — Хотя сама идея экополисов и экодеревень не нова. Ещё в Средневековой Европе возникали философские учения о гармонизации отношения человека с природной средой. В наши дни вопрос стоит гораздо жёстче: каким именно образом перейти к схеме более цивилизованных взаимоотношений с природой, не скатываясь при этом на уровень «пещерного» или натурального хозяйства? В качестве практического ответа на данный вопрос в последней трети прошлого века энтузиастами и начали создаваться первые экопоселения. Теперь в мире насчитывается порядка 1,5 тысяч экопоселений и экоферм. Они есть практически повсюду: в Северной Америке, Западной Европе, Австралии, Индии, у нас в России. В нашей стране градус общественного интереса к экопоселениям заметно подняла серия книг В. Мегре «Звенящие кедры России». В Волгоградской области в этом направлении делаются лишь первые шаги. В Ольховском районе на базе одного из крестьянских хозяйств нашей инициативной группой намечен к реализации стартовый проект по обустройству поселения, состоящего из отдельных «экономических ячеек», – так называемых родовых поместий… Участвовать в этом эксперименте предварительно изъявило желание несколько сот семей из Волгограда и Волжского.

— Само понятие «Экопоселение» говорит, что данный тип хозяйствования не антагонистичен окружающей природной среде, верно?

— Действительно, когда мы говорим о экопоселении, то подразумеваем особый в сравнении с «традиционной» урбанистической цивилизацией тип хозяйственного уклада. Жители экодеревень потребляют натуральные продукты, выращенные здесь же буквально за окном. Используют для своих нужд неисчерпаемые виды энергетических, топливных ресурсов данной местности, — солнца, ветра, воды. Экопоселение развивается за счёт безотходных технологий производства, строительства, утилизации отходов, используя при своем развитии лишь натуральные, природные материалы…

— Технологии агропроизводства, что используются в экопоселениях, насколько они оригинальны или, напротив, традиционны?

— Обитатели экопоселений не разрушают существующие природные взаимосвязи, они лишь подстраивают их под свои нужды, вводя в сообщества леса, луга, степи и полезные для нас виды растений и животных. Представьте себе, скажем, участок пшеницы, клевера, люцерны среди естественного луга, культурный виноград, плодовые культуры — в естественной роще среди лесных пород и так далее. Согласен: с непривычки всё это может показаться даже некоторой ересью в сравнении с привычными нам с детства схемами агропроизводства. Но ведь подобный опыт производства продуктов питания, причем безо всякой химии, уже апробирован в различных климатических условиях: в Центральной Африке, на Британских островах, в Японии…

Интересно также, что подобный тип хозяйствования приводит, в частности, и к весьма парадоксальному результату: практически исчезает само понятие «полезные» и «вредные» виды растений и животных. Там, где природное сообщество или, как говорят экологи, биоценоз не обеднён, в ход вступают законы естественной саморегуляции численности видов. И даже, казалось бы, полностью «вредные» растения-сорняки начинают… активно работать на человека. Например, участвовать в образовании гумусового слоя почвы, мульчи, служить прибежищем нужным насекомым и так далее…

В наши дни есть уже несколько агротехнологий, способных в корне перевернуть всю идеологию сельхозпроизводства. Например, и у нас и за рубежом разработана, без преувеличения, революционная система пермакультуры – выращивание полезных для человека растений в сообществах близких по сложности взаимосвязей к природным экосистемам. Эту технологию можно использовать как на обычных наших дачных участках, так и в условиях сравнительно крупных фермерских наделов. Идея пермакультуры на первый взгляд совершенно проста. В естественных условиях растения не только конкурируют друг с другом, но и нередко как бы «помогают» друг другу развиваться, образуя взаимно дополняющее сообщество. Поэтому можно получать максимально высокие урожаи культур, используя принцип «взаимной совместимости» тех или иных растений в сообществе. И, наоборот, пользуясь этим же методом можно подавлять нежелательные сообщества растений, подсаживая к ним рядышком виды-антагонисты.

Весьма продуктивны для применения в экопоселениях также идеи японского фермера Фокуока. На своём собственном опыте этот фермер доказал, что путём использования существующих природных связей между растениями с одного поля (!) можно получать огромные урожаи зерновых, риса, картофеля, кормовых трав практически без традиционной обработки почвы. То есть «фермерство по-Фокуоку», вообще не подразумевает взрыхления и распашки земли, следовательно, не возникает проблемы истощения и деградации почвы, а реальное соотношение между урожаем и трудозатратами «на выходе» — в разы больше, чем при традиционных агросхемах. И как тут не говорить, что всё это не экологически перспективные агротехнологии?!

— Очевидно, что жизнь в экопоселении потребует от его обитателей перестройки давно сложившегося в нас «потребительского», «технократического» мировоззрения…

— Это неизбежно. В условиях экопоселений в корне меняется сам принцип отношения человека к собственному возделываемому участку. Каждый житель поселения становится, как сказал бы в таком случае писатель-романтик, «ответствен за свой участок планеты». Участок, превращённый собственным трудом в личное подсобное хозяйство или в доведенную до совершенства огромную дачу. В нравственном смысле для человека такой участок превращается в самый дорогой кусочек родной земли, родины, главный источник его экономического благополучия. Не заботиться о котором просто невозможно. Таков на самом деле один из путей выхода человечества из нынешнего тупика…

Сергей НОВИЦКИЙ, «ИНТЕР»-пресс (еженедельная российская газета).

http://inter-volgograd.ru/second.shtml?id=2195

Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели!

Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели!

(С изменениями, внесёнными законом № 3108-IV от 17.11.2005)

Данный Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные принципы ведения личного крестьянского хозяйства.

Предоставление социальной помощи членам личного крестьянского хозяйства осуществляется в соответствии с законом.

________________________________________________

29 марта по инициативе Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF, WWF России) прошла уникальная глобальная акция "Час Земли" (Earth Hour). Тысячи частных лиц и предприятий на один час выключили электрический свет, чтобы заметно снизить потребление электричества целой планетой хотя бы на этот небольшой период, тем самым снизив и загрязнение воздуха.

Выключение прошло по Земле волной: люди гасили свет в 20:00 по местному времени, а включали, соответственно, в 21:00. Об участии в мероприятии заявили более 17 тысяч компаний и свыше 237 тысяч человек (подписаться можно было на любом из официальных сайтов "Часа" — глобальном или русском).

Так, например, выглядела австралийская Канберра до и во время выключения света:

Ранее такие акции проводились в нескольких мировых столицах. К примеру, выключение света в Сиднее прошлой весной поддержало свыше 2 миллионов жителей города и более 2 тысяч расположенных в нём фирм. Результат: потребление энергии Сиднеем на этот час упало на 10,2%, что по сокращению выбросов было эквивалентно одночасовому "удалению" с дорог 48 тысяч автомобилей.

А вот теперь "тушил свет" весь мир. И даже некоторые сайты присоединились к акции.

Это не только снизило нагрузку на окружающую среду, но, главное, привлекло внимание миллионов людей к проблеме защиты природы и необходимости ограничения выбросов парниковых газов.

http://goodnews.e-puzzle.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=1

ПРЕДИСЛОВИЕ*

ПРЕДИСЛОВИЕ*

Увы, эта книга начинается совсем не так, как должна была. Гораздо хуже, что не так она и заканчивается.

Меня зовут Виталий Медведь, и я - создатель эзотерической библиотеки «Пазлы». Два года назад мне написал человек по имени Михаил Столбов и предложил опубликовать несколько глав из его будущей книги. Книга была о том, как вырастить новые зубы. Обычно, я стараюсь уходить от «половинчатых» текстов, но в этом произведении каждая глава по отдельности уже могла быть полезной, и я согласился. При этом мы договорились, что как только книга будет закончена, я выкладываю её у себя первым. «Платой» за это стало то, что я помог Михаилу создать простенький сайт (http://mikhail-stolbov.ru), где разместил готовые главы. В течение двух лет я периодически писал Михаилу письма, интересуясь судьбой книги. Миша всё время находился в каких-то длительных командировках и говорил, что надо ждать, хотя «в голове» уже вся концепция есть.

Неделю назад мне стало известно, что Михаил погиб. Несколько лет он работал на буровых платформах где-то в Мексике. В октябре произошёл несчастный случай, и несколько десятков человек погибли, среди них и Михаил. Об этом мне написал иркутский приятель Михаила (Антон), он же сообщил, что из родни у Миши только какие-то дальние родственники в Беларуси.

Хочу обратиться с просьбой к иркутянам и белорусам: если вы имеете какое-то отношение к Михаилу Столбову, пожалуйста, напишите мне ().

Все записи, судя по всему, остались на буровой. По просьбе Антона я написал письмо в почтовую службу Яндекса с просьбой восстановить письма в разделе «отправленные» электронного почтового ящика Михаила. Возможно, какие-то наработки удастся найти там. Если всё получится, то я с вами обязательно ими поделюсь.

Пока же выкладываю всё то, что есть на сегодня…

Виталий Медведь

* Здесь и далее – синим цветом выделен шрифт (наклонный), написанный В.Медведем

ВСТУПЛЕНИЕ

Всё началось в 1978 году, когда я отбывал положенные три года срочной службы на Русском острове. Именно тогда и там мне табуреткой выбили практически все зубы. Тогда я страшно надеялся, что меня тут же комиссуют, но мне за казённый счёт в течение недели смастерили вставные челюсти, и оставшиеся 2,5 года из-за своей картавости я был для всех «Шавкой». Вставные челюсти вещь неприятная, но не смертельная… и не к такому привыкают. За следующие годы я неоднократно менял эти стоматологические протезы на новые и уже смирился со своей судьбой, но некоторое время назад я почти на год оказался «заперт» в сибирской тайге. Там меня настигло заболевание, из-за которого я не мог носить протезы дольше, чем 15-20 минут в день. Любой предмет и даже собственный язык причинял мне боль. Пищу приходилось превращать в кашку и глотать не прожевывая. Процесс приёма пищи превратился в муку и затягивался на сорок-шестьдесят минут. Кроме того, я не мог разговаривать! Ведь зубы в содружестве с языком участвуют в образовании звуков Т, Д, З, Н, Р, С, Ц, Ч; а вместе с губами в образовании звуков В и Ф. Благо, в то время в сторожке под Раздольным мне было не с кем разговаривать… Но и спасать меня тоже было некому. Мне было очень больно и страшно. Именно это заставило меня начать искать способы ВЫРАСТИТЬ новые зубы.

На сегодняшний момент у меня 17 (СЕМНАДЦАТЬ!!!) своих новых зубов, которые выросли вопреки всем утверждениям современной медицины. За этот год в тайге произошло очень много различных событий, и я не знаю, что конкретно сыграло роль в возникновении чуда. Поэтому, в своей книге я постараюсь старательно повторить те открытия, которые я совершал в тайге, и описать те действия, которые помогли мне снова стать зубастым.

Я попробую их перечислить и последовательно прописать каждое.

• Меняем мировоззрение – учимся верить в чудеса

• Бросаем курить

• Накапливаем энергию (сбрасываем лишний вес)

• Учимся слушать своё тело

• Учимся слушать свою душу

• Учимся слушать Мир

• Растим зубы

Итак,

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поверить в чудо

В один из моментов жесточайшего отчаяния из-за невозможности терпеть боль и что-то изменить, а может быть и от страха, что я скоро умру, потому что не могу есть, я вспомнил, что читал в какой-то книге о том, как мальчик вырастил себе НОГУ. Позже я нашёл эту книгу и этот абзац. Это оказалась книга Друнвало Мельхиседека «Древняя тайна цветка жизни». Сейчас я могу даже привести несколько цитат из этой книги, тогда же мне хватило и призрачного факта, что, возможно, где-то когда-то кто-то и правда что-то себе отрастил. Я поверил в ЧУДО! Но, сначала цитаты:

«У меня есть подруга Диана Гэйзис (Diana Gazes), некоторое время у неё было телевизионное шоу в Нью-Йорке под названием “Взгляд в будущее” (Gazws into the Future). Она снимала на плёнку все эффектные случаи исцеления, чтобы показывать их в своем шоу. После многих лет работы на телевидении Диана оставила своё шоу, но в одной из последних передач она собиралась показать (хотя так никогда и не сделала этого) невероятное исцеление одинадцтилетнего мальчика»... «Когда мальчик был совсем маленький, он много занимался саламандрами. Вы знаете, что у саламандры можно оторвать лапку или хвост, и она просто отращивает себе другой орган взамен утраченного. Родители не сказали сыну, что такой замечательной способностью обладают только саламандры. Ему не сказали и он не знал об этом. И мальчик верил, что все живые существа могут так делать, включая людей. Когда мальчику было около десяти лет, он потерял ногу выше колена. Что же он тогда сделал? Вырастил себе другую ногу.

Всё это зафиксировано на видеоплёнке у Дианы. В последней части фильма мальчик выращивал пальцы на ноге. Ему потребовался год или около того, чтобы всё восстановить. Вы спросите, как такое возможно? Всё зависит от вашей системы убеждений, - возможно всё то, во что вы верите, а ограничения вы накладываете на себя сами».

Потом я вспомнил ещё одну вещь: какой-то медик утверждал, что человеческий организм обладает способностью к регенерации любых тканей. Что если оторванному пальцу – самой ранке – не давать зарастать, не давать появляться коросте, то палец обязательно вырастет. И задача этого медика найти способ сделать такое постоянное «раздражение» безболезненным, плюс к этому, чтобы ткани не загнивали…

В общем, в тот момент в тайге я действительно ПОВЕРИЛ в то, что вырастить новые зубы возможно. Да, потом я на собственной воле каждый день мучил себя различными упражнениями, но толчок всё-таки дала родившаяся надежда, которая выросла в веру. Уверен, что без такой ВЕРЫ и вы не сможете сдвинуться с места. Поэтому приведу несколько фактов, разрушающих миф о том, что новые зубы вырастить невозможно. Это будут как письма людей, узнавших о моих «достижениях» и поделившихся своими мыслями и находками, так и данные из различных официальных источников.

«…Михаил, вчера я смотрела репортаж по ТВ о бабушке, которая в 70 лет обнаружила, что у неё третий раз за жизнь начали меняться зубы…».

«…В соседнем селе знахарка полосканием рта раствором прополиса и мысленным представлением учит людей наращивать эмаль на повреждённых зубах…».

«…Врачи Дрожжановской райбольницы не могли поверить своим глазам, когда их подопечная Мария Ефимовна Васильева широко раскрыла рот. Надо же - у 104-летней жительницы деревни Чувашское Дрожжаное снова стали... расти зубы!».

«…У 94-летней жительницы Чебоксар Дарьи Андреевой начали резаться новые зубы. Как сообщают специалисты чувашской республиканской стоматологической поликлиники, сейчас у старушки уже прорезался один зуб».

«…У жителя населённого пункта Шаранглу иранской провинции Восточный Азербайджан выросли новые зубы взамен выпавших от старости».

«…Неожиданное счастье привалило Марье Андреевне Цаповаловой, проживающей в Центре реабилитации пенсионеров в Сочи. В сто лет у неё внезапно начали расти новые зубы!».

«…Один из них — 128-летний иранец Бахрам Исмаили. От старости у него выпало всего лишь три зуба, и взамен них выросли новые. Бахрам также не употребляет в пищу мяса. Кроме того, он никогда в жизни не чистил зубы.

Второй подобный случай произошёл с индийским крестьянином Балдевом. У него выросли новые зубы в 110 лет. Балдев — заядлый курильщик. Он жалуется на то, что давно привык держать трубку беззубым ртом и теперь ему неудобно зажимать её зубами».

«В следующей Расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани и даже выращивать новые зубы» (Агни-Йога).

«…12-летней французской девчушке Мишель немного не повезло в жизни. Дело в том, что девочка страдает редкой наследственной болезнью. У Мишель выросли акульи зубки, которые постоянно ломаются и вырастают снова. У неё их гораздо больше, чем у обычных людей, причём растут они в несколько рядов. Недавно Мишель вырвали 28 зубов. И всё равно их у неё на 31 больше, чем положено».

А совсем недавно в Интернете нашёл замечательную статью, написанную Натальей Аднорал. Беру из неё самую длинную цитату:

«Чудо первое: кариеса может и не быть. Подобный феномен наблюдали итальянские стоматологи, посетившие несколько монастырей в Тибете. Из 150 обследованных монахов у 70% не было ни одного больного зуба, а у остальных кариес встречался крайне ограниченно. В чём причина? Отчасти — в особенностях питания. Традиционное меню тибетских монахов включает ячменные лепёшки, масло из молока яка, тибетский чай; летом добавляются репа, картофель, морковь, немного риса, исключаются сахар и мясо.

А если кариес зубы уже повредил?

Чудо второе: кариес может быть обращён вспять. Примером тому служат наблюдаемые стоматологами случаи самоизлечения кариеса, когда поражённые ткани вновь становятся прочными, а восстановленный участок зуба приобретает более тёмный оттенок. И такие случаи отнюдь не единичны. Как это происходит? Клетки-строители обнаруживают повреждения и восстанавливают целостность зуба в той же последовательности, в которой его изначально создавали. Ну а если кариес победил, и от зуба ничего не осталось? Тогда протезирование, конечно. Или...

Чудо третье: могут вырасти новые зубы. Называется это «третья смена зубов» и наблюдается у людей весьма преклонного возраста. И хотя у человека нет зачатков третьего поколения зубов, зато есть остатки «вечно юных» тканей, которые вдруг, по не вполне понятным причинам вспоминают о своём предназначении стать зубами и успешно реализуют свой потенциал. Подобные сообщения в последнее время не редкость: у 110-летнего жителя индийского штата Уттар-Прадеш выросли два новых зуба; новые зубы начали резаться у 94-летней жительницы Чебоксар и 104-летней женщины из Татарстана; целых шесть зубов появилось у 85-летней новгородки... Конечно, к сенсациям можно относиться скептически. Если бы... не последние открытия науки.

Научно обоснованное чудо. Группа учёных из американского научно-исследовательского центра штата Техас во главе с доктором Макдугал изучали специальные клетки, производящие зубные ткани (эмаль и дентин). Гены, отвечающие за это производство, активны только в период формирования зуба, а потом выключаются. Учёным удалось эти гены снова «включить» и вырастить полноценный зуб (пока «в пробирке», вне организма). Правда, рассчитывать на скорейшие изменения в практике протезирования не приходится. На широкое распространение технологии выращивания собственных зубов уйдёт минимум лет 20...».

Ну, коли уж мы добрались до учёных, то приведу и ещё несколько различных выдержек.

«Исследователи из Осакского университета готовятся к клиническим испытаниям на людях. По словам учёных, этот метод намного дешевле протезирования, передаёт ИТАР-ТАСС.

Система лечения основана на эффекте генов, которые активизируют рост фибробластов. Это основная клеточная форма соединительной ткани.

Его действие проверили на собаке, у которой предварительно развили тяжёлую форму пародонтоза - атрофию тканей вокруг зубов, влекущую их выпадение. Затем пораженные участки обработали веществом, в состав которого входят упомянутые гены и агар-агар - кислотная смесь, обеспечивающая питательную среду для размножения клеток. Спустя шесть недель у пса прорезались клыки. Такой же эффект наблюдался у обезьяны со стёсанными до основания зубами». И ещё одно: «Учёные пытаются при помощи стволовых клеток, известных своими уникальными свойствами, наладить процесс выращивания зубов. Британские исследователи из Лондонского Кингз-колледжа получили на этот проект грант в 500 тыс. фунтов (примерно $885 тыс.). Компания Odontis, созданная при институте, надеется перейти от успешных экспериментов на мышах к клиническим исследованиям в течение ближайших двух лет. По задумке учёных, специальным образом запрограммированные стволовые клетки будут внедряться в десну в месте отсутствующего зуба. По прошествии двух месяцев там должен вырасти новый зуб.

Новый метод протезирования имеет огромные преимущества перед искусственными зубами. По словам исследователей, "натуральный" зуб не будет оказывать негативного воздействия на соседние с ним зубы, а также на десну, что часто происходит в случае искусственного протезирования.

Однако до тех пор, пока новая технология будет доступна широкой публике, пройдёт не менее пяти лет. Стоить же такие имплантанты из стволовых клеток будут примерно столько же, сколько и обычное протезирование - от 1,5 тыс. до 2 тыс. фунтов (примерно $3.5 тыс.)».

Вы сами видите: учёные, как обычно, лезут в дом через окно, т.е. выбирают самый сложный и странный путь. У нас с вами нет времени ждать пока они долезут, да и почему-то я подозреваю, что 3,5 тысячи долларов на один протез у вас тоже не завалялось, поэтому… поверим, что способны на всё сами, и будем пытаться открыть дверь.

Вы решились?! Вы, правда, прочитав список из семи пунктов, хотите попробовать?! Вы честно-честно готовы?! Ну, окей!

Практика показывает, что большинство людей, читая книги, в которых есть какие-нибудь упражнения, мыслят так: сначала дочитаю до конца, пойму всю систему упражнений, а потом, начав читать заново, буду их выполнять… И чаще всего, дочитав до конца, откладывают книгу в сторону и спокойно засыпают. И больше к ней не возвращаются.

Итак, условие первое: не приступать к прочтению главы «Растим зубы», пока вы не справились с реализацией предыдущих глав. Условие сложное, но в противном случае – не пишите мне разгневанных писем, что у вас ничего не получилось. Я их даже читать не буду. Потому что я вот он – с зубами, а вы там играете в игру «Сомневаюся я»…

Условие второе: кардинально меняйте обстановку. Если вы на работе – отложите книгу до отпуска, а когда возьмёте отпуск – езжайте в деревню, или на море, или в лес, но однозначно, поближе к природе и подальше от привычного уклада жизни. Книжку ж не забудьте! Там, куда вы приедете, тоже не спешите читать главу вторую. Поживите недельку. Ходите в лес, в горы, на море, что там у вас под боком? Дайте вашему телу и душе погрузиться в природу, немножко начать её слышать… Вот теперь…

Продолжение в следующем номере.

http://e-puzzle.ru/forum/index.php?showtopic=350&st=0

Здравствуйте, дорогие читатели.

Здравствуйте, дорогие читатели.

Меня зовут Алексей и мы с моей половинкой обустраиваем поместье в Одесской области возле с. Долинского. Думаю, для многих из нас актуален вопрос воды в поместье. Хочется обратиться к вам всем с конкретным вопросом, который стоит перед нами. Уверен, вместе мы знаем как решить её. Достаточно, тем кто чувствует, что советом помочь - написать нам.

Итак, исходные данные:

1) Участок в 2 га, находится на холме. Фото прилагается.

2) С противоположной стороны (западной), по идее есть возможность взять ещё 2 га. Там более крутой склон, спускающийся к руслу бывшей реки.

3) На участке не растёт камыш или другие растения - явно дающие знать, что вода близко. В основном трава, съедаемая коровами, и кусты шиповника с боярышником. Растёт один Лох узколистный, не посаженный, а так сам по себе выросший. Возможно, если просмотреть всё гораздо внимательнее, удастся заметить какие-то другие виды растительности или признаки грунтовых вод.

4) В 1,5 км от поместья есть старый колодец, в котором вода на глубине 1 м.

5) В 2 км в другую сторону, у одного из помещиков на участке 2 родника.

6) В селе Долинском, которое находится ниже холма по уровню земли, колодцы глубиной 15-20 м.

7) Вдоль почти всех участков поселения проходит русло бывшей реки, которая начиналась на одном из участков поселения. До русла нам спускаться по склону в 45? примерно 200 м.

Что хотелось бы:

1) Хотя бы техническую воду, но на холме (а не у русла бывшей реки, в подножье холма), причём в количестве достаточном для умывания, купания, стирки, мытья посуды, желательно и полива растений.

2) Питьевую воду в количестве, достаточном для питья и приготовления пищи, желательно на холме, но возможно и в радиусе 500 м. В этом случае можно будет этот вид источника воды комбинировать со сбором дождевых вод.

3) Пруд или озеро, а может даже каскад прудов на западном склоне, желательно на холме, но можно и внизу у русла бывшей реки.

4) Все приспособления для получения воды - экологически чистые, т.е. сделаны только из природных материалов

Способы и пути решения задачи:

1) сбор дождевой воды с крыши дома и навеса;

2) нахождение подземных жил, при помощи лозы, рамок - копание колодца. Если неглубокий (до 3 м), то выложить его камнем, если глубже (от 3 до 12 м) - то сруб деревянный. Но чем глубже - тем дороже выходит, поэтому может быть достаточно только верховодки (т.е. первого водоносного слоя) - для технических нужд;

3) каменная пирамида на холме (мини-египетская пирамида), чтобы образовался ручеёк, а потом сделать из него каскад прудиков небольших;

4) осины в круг и через 9 лет родник в центре круга;

5) выкопать пруд на холме, в месте куда будут стекать талые и дождевые воды, причём сделать канавки так, чтоб максимум воды с участка стекало в пруд. Дно пруда - глиняный замок, а вокруг деревья, тянущие воду из земли и предохраняющие пруд от излишнего испарения (ива, осина, верба, сосны).

6) на холме пробурить скважину и поставить ручной насос, но это неэкологично и неизвестно до какой глубины работает ручной насос;

7) колодец или пруд с заливанием его водой, а через дно вода просачиваясь создает капиллярные каналы, соединясь с водоносным слоем и через время перестанет уходить. В общем нужно будет заливать воду до тех пор, пока она перестанет уходить. Но я мало знаю про эту технологию и брать воду для заливки - накладно завозить её;

8) на первое время завозить воду на прицепе, например набирая её в селе, которое начинается через 2 км;

9) расчистить родники, которые питали реку и возле каждого поместья в русле реки можно будет делать запруды;

10) найти людей, которые чувствуют где есть вода и посоветоваться с ними.

Были бы очень рады любому совету. Думаю, мы решим эту задачку, а потом будем всех консультировать в этом вопросе воды. Удачи и веры в себя всем!

Берлинский Алексей, г. Одесса,

Однако уже пятые новогодние вести пишу, и уже в шестой раз Новый год в общем доме на поле празднуется! Так что если вы только с этого текста читать начинаете, настоятельно рекомендуется предыдущие "новогодние вести" eco-kovcheg.ru/v_090107.html прочитать, ибо ко многим вещам привыкаешь (к хорошему вообще привыкаешь быстро) и они уже как само собой, а для людей это в новинку. А если прошлые вести почитать - картина более полная будет.

Однако уже пятые новогодние вести пишу, и уже в шестой раз Новый год в общем доме на поле празднуется! Так что если вы только с этого текста читать начинаете, настоятельно рекомендуется предыдущие "новогодние вести" eco-kovcheg.ru/v_090107.html прочитать, ибо ко многим вещам привыкаешь (к хорошему вообще привыкаешь быстро) и они уже как само собой, а для людей это в новинку. А если прошлые вести почитать - картина более полная будет.

Ну и, конечно, традиционно считаю крыши (и не только). :)

В 2007 году под крышу подвели 12 новых домов, итого общее число "крыш" в поселении перевалило за 70. Точно подсчитать стало уже сложно, поскольку есть своеобразные строения, которые я за "крышу" никогда не считал (ну сарай, и сарай :), а человек там печку ставит, стены утепляет и постоянно живёт. И как такое считать? Кроме того уже стоят аж 5 срубов, не накрытых крышей (по крайней мере нормальной). Т.е. они вот-вот число "крыш" пополнят, ибо нехорошо сруб долго без крыши держать.

Народу постоянно живущих насчитывается примерно 35 семей, точно подсчитать уже стало тяжело, но где-то к сотне проживающих в поселении, если с детьми считать, получается.

На Новый год делали всем детям подарки - перед тем по головам детей посчитали, всего в итоге получилось 42 человека, и соответственно 42 пакета с подарками, и это без грудничков!

Сегодня посчитал общее число отапливаемых домов. Получилось 49 штук (включая общий дом). Если учесть, что участков всего 79, то уже немало. При этом ещё есть отапливаемые электричеством, где до 0 градусов люди вполне живут месяцев по 9 в году.

Дома активно достраиваются, обшиваются, отделываются. У них обживаются мансарды, фирменные полиэтиленовые окна заменяются на стеклянные, а то и стеклопакеты. Особенно процесс обшивки и отделки зимой споро идёт (зимой много работ внутри домов незаметно для внешнего взгляда движется). А внутри хозяйки наконец-то вздыхают свободнее, новые долгожданные площади в своё распоряжение получив и вещи из коробок на полки перемещая. :)

Как обычно, к зиме находятся новички, у которых печка то совсем не горит, то конденсат течёт и пахнет. Но, по счастью, много "первопроходцев" рядом, которые страшные истории про целые озёра конденсата рассказывают (по неуменью-то сначала), а заодно и как просто бороться с этой напастью (как трубу утеплять, как дрова безопасно высушивать и т.д.).

Если уж о стройке разговор пошёл, то нельзя не упомянуть о школьной пристройке. Как я уже писал, в поселении работает школа, и для занятий уже не хватает удобного места, в частности в общем доме - неудобно. Сейчас школа работает в доме одного из поселенцев, но понятно, что это тоже временно, и нужно специальное помещение.

Короче - решили строить методом "муравейника", выделили два выходных дня (чтобы многие смогли), оповестили народ ("приглашаются все мужчины поселения"), и вперёд! Мужчин оказалось немало! :)

Начинали работать с 7-30, чтобы максимально использовать световой день, заканчивали - в районе 18. Максимально одновременно работало порядка 35 человек, частью на самой стройке, частью на пилораме, частью в мастерской. Фундамент был залит заранее, также заранее были закуплены необходимые материалы.

Женщины тоже помогали в меру сил, в частности кормили всех работников обедом и чаепитием. Обедали в 2 смены по 15 человек, и то пришлось перенести столы в большую комнату (как на праздник). Оба дня строителями с 18 и до упора была оккупирована общая баня, что после 10 часов работы (иногда тяжёлой) было очень даже к месту и ко времени. В бане пился чай с мёдом + бодрящие купания в холодной речке.

Конструкция для пристройки выбрана каркасная с утеплителем, заранее были подготовлены чертежи в AutoCad, на которых прорисованы как общая схема, так и основные детали. Эти чертежи заранее раздавались ключевым людям и работа шла весьма чётко.

За первый день поставили весь каркас, настелили черновой пол, поставили стропила и ригели, утеплили стены, пол и потолок, выломали проём новой двери из общего дома в пристройку. Планировали, но не успели укрыть крышу. Опасались, что будет дождь (ибо часть крыши общего дома тоже была разобрана), но шел легкий снег, и на следующий день его вымели и продолжили работы.

На второй день полностью накрыли крышу (включая снятые листы старой крыши общего дома), полностью зашили стены изнутри и снаружи, зашили потолок, сняли и зашили северное окно в большой комнате, подшили свесы крыши с северной (самой длинной) стороны. Т.е. пристройка была приведена в состояние, когда она утеплена, не боится дождя, снега и ветра, и там можно работать в любую погоду.

Далее уже в более свободном режиме был обшит фундамент, настелены полы, сделаны перегородки (большая часть работ была сделана ещё за один день). Сейчас там некоторая задержка с отоплением, поскольку решили в итоге проект отопления поменять и сделать новое единое отопление на весь общий дом, но в целом - пристройка стоит и работы там довести можно будет за вполне обозримое время.

В пристройке спланированы одна большая комната, две маленькие комнаты и небольшой коридор. В общем место для занятий будет! (Пусть, как это часто бывает, и позднее, чем планировали).

Также на своих участках помаленьку растёт число бань. Недавний подсчёт дал 10 действующих бань. Самая активно используемая - общая баня, конечно. Её главный плюс в том, что стоит она на берегу, и с неё можно в речку окунуться. Речка у нас неглубокая, но сейчас, когда начались наконец-то зимние морозы, пробить лёд и окунуться после того, как в бане нагреешься - это ни с чем не сравнимое удовольствие, после которого рот сам до ушей в улыбке растягивается, и блаженство наступает непередаваемое (особенно когда после проруби обратно в парилку возвращаешься, и кажется, что там - холодно! :).

Банька такая как будто сама какие-то внутренние вывихи в человеке вправляет. И сон после неё более крепкий и здоровой, и сам рано просыпаешься.

На эту истинно русскую забаву с ходу далеко не всякий решается, но тем и удобно в поселении постоянно жить. Когда с осени после парилки купаешься, то позднее выбираться, когда пятки ко льду примерзают - намного легче. Уже внимания не обращаешь, знаешь, что как прилипли, так и отлипнут, ничего им не сделается. :) Ну и отдельная забава - в снегу валяться, конечно. После купания это уже совсем нестрашное развлечение, снег только в этом году опять редко бывает, а так - когда был - поваляться хорошо было!

Также в этом году активно копались колодцы (лето было сухое, вода стала очень и очень актуальна), всего на данный момент выкопано 10 штук плюс ещё привезены кольца, и на следующий год ещё несколько человек колодцы запланировали.

О чём ещё в Новогодних вестях написать?

Конечно, праздновали Новый год в общем доме. Народу с детьми было около 100 человек. Провели детский утренник и два детских спектакля. Один спектакль - для детей, второй - для взрослых. :) Причём для взрослых спектакль прошёл с таким успехом и такими аплодисментами, каких, наверное, общий дом вообще ни разу не слышал. :) А причина в том, что показывалась сказка о том, как Колобок в наше поселение попал и со многими поселенцами повстречался. И так по-доброму и с юмором эти встречи были описаны, что народ за животы держался и щеки от смеха сводило. ;) Внешним людям спектакль, не покажешь, тут характеры, жесты и типичные фразы конкретных людей знать надо, так что для Нового года сказка была в самый раз! Ну, а дальше были обычные дни Новогодних праздников - это когда каждый раз, когда бы ты в общий дом не пришёл тебе говорят - "У-у-у-у! Ты всё пропустил! :)", т.е. подряд идут разные мероприятия.

О чём ещё стоит сказать?

С этой осени продолжились у нас семинары - строительный и пчеловодческий. По строительству - всё понятно. При таком количестве самых разных (в т.ч. по конструкции) домов к нам приезжает довольно много людей познакомиться с нашим опытом строительства. После того, как среди них несколько раз нашлись обиженные тем, что им не показали всё детально и подробно (а ещё просят все показать летом, когда времени совсем нет), были организованы семинары, где за 2,5 дня всё подробно показывают, рассказывают, пощупать, потрогать и даже при желании лично поучаствовать дают. Опять-таки, как правило, для семинаристов хор выступает, баню для них делают, в общем народ разъезжается весьма довольный и перегруженный информацией и впечатлениями.

Пчёл у нас также держат на 14 участках (как минимум), в т.ч. в колодах, и ульях разного образца. При этом каждый, кто вопросом интересоваться всерьёз начинает, очень быстро понимает, что вся литература сегодня ориентирована на промышленное пчеловождение. Это когда человек на пасеке занят каждый день с утра до ночи, с задачей максимизации выхода мёда с каждой пчелиной семьи. А хотелось бы, чтобы пчёлок завести, и особо на них не отвлекаться. Именно о такой системе, построенной на своём опыте и собранной по крохам информации, и рассказывает пчеловодческий семинар.

Кстати - скоро выйдет книга Фёдора Лазутина (собственно организатора семинара) "Естественный подход в пасечном деле или содержание пчёл в лежаке-колоде на высокую рамку", где будет эта система изложена. Сейчас книга уже написана, готовятся иллюстрации и издание.

Какие ещё новости?

Свершилось то, о чём давно говорили большевики - заработал выход в интернет из поселения через локальную сеть и спутниковую тарелку. Происходило это не быстро (и ещё не всё до конца сделано), но когда человек 15 через GPRS (сотовый телефон) выходящих в интернет набралось - дело сдвинулось. Сейчас первые 5 человек выходят через спутник и постепенно к локальной сети подключается всё больше людей.

Также была подготовлена очередная версия "Библиотеки поселенца-практика", о которой я много писал в двух предыдущих вестях. Сейчас это 18 Гб книг, журналов и статей. Львиная доля по наименованиям приходится на школьную библиотеку, а по объёму - на книги и журналы по рукоделию. Всего там сейчас почти 4000 наименований. Больше всего библиотеке нужно рецензирование с отбором лучшего, но долгие зимние вечера для этого занятия всё никак не наступают уже второй год. :) Также активно растёт местная фильмотека, в которой после всех циклов пополнений-стираний насчитывается порядка 200 файлов фильмов. Это только документальные фильмы, причём многие зарубежные, типа всех BBC были в итоге нещадно порезаны. Сейчас народ активно слушает, читает, смотрит документальные фильмы. Например несколько человек посмотрели и оценили лекции генерал-майора Петрова (цикл из 20 лекций по бесструктурному управлению - весьма доступно излагается концепция управления при помощи идей) плюс "Любки" - систему движений (даже нельзя сказать борьбы, скорее жизни). Под впечатлением фильма и книги автора Александра Шевцова несколько энтузиастов даже регулярные занятия по "Любкам" организовали.

Отдельная недавняя эпопея - с лесом

Смотрите также:

Смотрите также:

Как защитить наш лес от незаконных рубок: eco-kovcheg.ru/protect_forest.html

Как остановить вырубку леса? (Вопросы-ответы): eco-kovcheg.ru/protect_forest_faq.html

Рядом с нами находится лесной массив примерно на 400 гектаров и в последние годы он сравнительно активно вырубается. Причём многие вырубки идут по оккупационному принципу - трелевочники на танковых шасси сдирают гусеницами верхний слой почвы, все обрубки оставляют лежать там, где спилили. Т.е. рубка после отъезда лесорубов больше всего напоминает дом, в котором танком стену проломили, далее солдаты-мародёры всё перевернули, рассовали по мешкам самое ценное, всё остальное в грязь втоптали и бросили.

Пилят лес бригады лесорубов-молдаван, причём в таком виде они все оставляют даже не со зла, а потому, что им платят только за вывоз самого ценного. Т.е. просто выполняют приказ своих нанимателей, а тех интересует только так называемая деловая древесина (наёмники, короче). Т.е. сваливается дерево метров 10 высотой, от него отпиливается бревно длиной 6 метров, а всё остальное - бросается, хотя оно и на дрова, и в переработку вполне годится, да и в ветках и остатках часто самой древесины по объёму раза в два-три больше, чем в увезённой части.

Ещё примерно в течение года эта древесина годится на дрова (если её собрать и вывезти), а ещё через год - уже ни на что не годна, поскольку набирает влагу и начинает гнить. Причём в таких спиленных деревьях массово заводятся всевозможные короеды и прочие жучки, которые питаются древесиной. По правилам дрова должны вывозиться, а сучки - сжигаться, но где ж вы у нас видели, чтобы по правилам люди действовали, я уж молчу - по уму?

Причём позднее выяснилось, что рубки у нас назначаются санитарные, а формальным обоснованием является какое-нибудь заболевание, например, короед. В этом смысле очень поучительно наблюдать делянку гектара на два, на которой в центре оставлен пятачек с несколькими сухими деревьями действительно поражёнными короедом. Формально рубка назначена чтобы их спилить и лес спасти. Реально же только эти деревья и остаются, а всё остальное (что можно продать) - скашивается и вывозится. При этом больные деревья остаются, очевидно, для того, чтобы разводить короеда в больших количествах.

Пресса при этом, не вникая в детали, цитирует соответствующих чиновников, вещающих что "Калужская область в этом году спилила всего 20% от запланированных объёмов!" (типа плохо работаем, недопиливаем). При этом у нас за 10 лет спилили примерно половину массива, и лес спиливается явно в разы быстрее, чем восстанавливается (последние вырубки были с лесом, которому больше 100 лет, дальше можно легко перемножить площадь вырубок на годы восстановления - и получить очень печальную картину). Причём с помощью замечательного сайта maps.google.com можно посмотреть спутниковые снимки области, на которых вырубки совершенно чётко видны. Из этих снимков понятно, что не вырубается только "Национальный парк Угра" (хотя как мы общались - и у них незаконные рубки в парке бывают под шумок) плюс не вырубаются леса в районе Козельска, где баллистические ракеты в шахтах стоят (если американским картам верить). То есть не трогают леса с железобетонной крышей. Остальным массивам повезло меньше, и их рубят весьма интенсивно. В общем понятно, что эти 20% плана придуманы чтобы успокаивать "народные массы" и продолжать спокойно делать деньги. Дальше чиновник уходит на другую работу, и неожиданно вдруг (!) выясняется, что "площадь лесов в средней полосе за последние 15 лет сократилась на 40%" (открытая информация, кстати). Только цифры там будут типа 20 лет и 70%, судя по динамике.

Кстати, считаются планы вырубок совершенно понятно как - у района есть план на так называемую "расчётную лесосеку", которая составляет условно одну сотую от всех лесов области (включая территории, где рубить запрещено, кстати). Деньги за выделение таких рубок идут в бюджет государства, и их посчитать легко. При этом большинство вырубок выделяется т.н. санитарных, когда "лес надо срочно спасать". Точной статистики рубок такого типа нигде нет и быть не может, поскольку например, для выборочных санитарных рубок массовое общее правило - выписал лесорубный билет на 100 кубов, а вывез 1000. Причём засечь это со спутника, или ещё как-то, невозможно - поскольку вывозятся только отдельные деревья (до 60% самых лучших) - вырубки не видно. Пни на таких рубках срезаются очень близко к земле (и незаметнее, и технике удобнее ездить) + замазываются глиной и закидываются обрубленными ветками. Т.е. даже на местности оценить объём заготовленной древесины нереально (банально ствол у корня толще, и даже толщину дерева сложно оценить, даже если ветки раскидать и все пни найти). Также довольно типичная ситуация, когда под шумок выпиливаются леса не только на отведённой вырубке, но и рядом, или по дороге. Например, у нас буквально рядом с поселением есть замечательная полянка на лесовозной дороге, на которой "без столбов" (т.е. ничего не оформляя) уже пару лет лес подрубают ("завизирная рубка" на языке лесников). Т.е. рядом проходит нормальная выделенная рубка, а на лыжах идешь и видишь, что что-то полянка ещё просторнее стала, была гектара полтора, а стала чуть больше, и опушка выглядит непривычно, присматриваешься и находишь под снегом низкие-низкие замазанные глиной новые пеньки.

И, повторюсь, всё это идет под шумные декларации на самом верху о том, что у нас "много перестойных созревших лесов", "у России первое место по количеству лесов в мире", "нужно повышать отдачу от лесной промышленности" и т.п. При этом умалчивается, что "первое место" считает по ПЛОЩАДИ лесов, а не по кубометрам, а также умалчивается, что у России также первое место в мире (с огромным отрывом от любой другой страны) по количеству лесов на вечной мерзлоте и вообще в северных широтах. Об этом просто "забывают". Меж тем ситуация не простая, а очень простая. У нас в Сибири вечная мерзлота до Читы доходит (а Чита у нас весьма на юге по широте, посмотрите карту). И если лес на вечной мерзлоте спилить, то восстанавливаться он будет в десятки раз медленнее леса в средней полосе. Просто потому, что холодно. Причём в мире есть печальные примеры, когда за СТОЛЕТИЯ вырубленный лес сам не восстановился. Были такие известные леса на севере Шотландии, которые были изведены под корень ещё пару веков назад при строительстве флота Её Величества королевы Англии, и их восстановлением занимались уже в наше время, потратив какие-то огромные государственные деньги на эту программу и высадив сотни тысяч деревьев на превратившейся в тундру территории. Однако, согласитесь, зачем нашим чиновникам чужой опыт? :) Они же знают, что у нас огромная страна и на их век её точно хватит.

Причём такая ситуация не только в Сибири. Мы любим шутить над европейцами, которые, приезжая зимой в Москву, удивляются снегу и жалуются на холод. Для них -10-15 зимой - действительно непривычно холодно. Во Франции и Германии зимой снег не каждый год бывает, а про Испанию, Италию и т.п. и упоминать в контексте зимних холодов неприлично как-то, из России туда зимой отдыхать на море ездят, радуясь дешёвым путёвкам, и не очень понимая, почему местные не купаются. :) Так вот, у этой географической особенности есть прямая связь со скоростью роста леса. Так, в Европе при меньшей площади лесов скорость прироста, посчитанная в кубометрах в год, почти в два раза превышает скорость прироста в европейской части России и на Урале. Грубо говоря - в Европе при том что "там же нет лесов" могут заготавливать древесины в два раза больше, чем в Карельских, Вологодских, Уральских и т.д. лесах. А в Сибири скорость прироста ещё меньше, плюс к тому большие проблемы с восстановлением лесов, которые растут в зонах с вечной мерзлотой. Вот такие "богатства" у нас чиновники делят. При этом лес у нас сейчас вырубается совершенно хищнически. Например, весь юг Сибири сейчас рубится на отправку в Китай (Китай сейчас покупает 43% всего леса, вывозимого из России). При этот тут же с фабрик, находящихся рядом с границей в Россию ввозится продукция сделанная из этого же дерева под разными марками (например, ИКЕА), естественно по совсем другой цене. С Финляндией та же ситуация - они ввозят из России более 14 миллионов кубометров древесины, а обратно в Россию отправляют порядка 500 тонн переработанной лесопродукции, причём изрядная доля приходится на печатные издания (вы, наверное, слышали как журналы хвалят себя: "Мы печатаемся в Финляндии", и таких журналов хватает). Остальную древесину они перерабатывают и продают в другие страны. На то и живут (не только, конечно, но схема проста и понятна :).

При этом за последние 15 лет был интенсивно вырублен лес, до которого легко было добираться, и сейчас рубится лес, до которого добраться сложнее. А поскольку без специальных мер на восстановление лесу потребуется 100 лет и более (и это по официальным оценкам при текущем уровне ухода за лесом) - картина получается не очень радостная.

Почитать дополнительные красноречивые материалы на эту тему можно тут:

* Обзор "Незаконные рубки в России - ситуация на начало 2008 года" forestforum.ru/phorum/viewtopic.php?t=3631

* "Мифы российского лесопользования" www.forest.ru/rus/problems/myths/

* К чему привело изменение лесного кодекса dop.environment.ru/newcode/news.html?cmd[57]=i-30-11935 - очень подробная и понятная статья сотрудника GreenPeace России

Отдельный печальный момент - в смене характера древесины в лесу после вырубок. Вырубается в первую очередь кедр (если есть), ель и сосна, как более ценные породы, а зарастают вырубки в первую очередь берёзой или осиной - так называемый "самосев". По бумагам, чтобы росла ель, положено делать лесопосадки. Заниматься этим должны лесхозы. А дальше возникает интересный момент. Заготовкой леса в нашей стране в течении многих лет занимались леспромхозы, а посадкой - лесхозы. Причём леспромхозы в какой-то момент все массово стали частными организациями, а лесхозы так и остались государственными. В итоге в них при совершенно нищенских зарплатах люди должны были заниматься посадкой лесов, уходом за ними и т.п. И они этим занимались, если верить бумагам, конечно. А на практике была достаточно высокая текучесть кадров, постоянная нехватка людей плюс привычка делать всё "на бумаге". Благо, к тому моменту, как придёт проверка и обнаружит, что вырубка не засеяна, соответствующего человека уже в организации не будет. Какой умный человек придумал такую систему - вопрос отдельный, и аккурат сейчас её пытаются реформировать (как это делается - отдельная больная тема, "как обычно", если в двух словах).

У нас рядом с поселением все эти моменты можно наблюдать в лесу, как и везде - не засажены многие вырубки, в нашем районе просто нет лесника (была лесничиха - уволилась, на её место никого не нашли) и т.д.

Также лесовозы, как тяжёлая техника, сильнее всего разбивают дорогу. По какому-то странному закону, пока погода хорошая (а осенью - морозная) - они не ездят, а как дожди зарядят - начинают активно ездить, буквально на глазах убивая дорогу. На грунтовке, когда она раскисает, лесовоз оставляет колею до 50 сантиметров глубиной, т.е. дорога становится непроезжей даже на "Ниве" (полный абзац, если хочешь выехать из поселения), только на тракторе.

У нас есть кусок дороги метров 350, отсыпанный на деньги поселенцев. Ранее там было совершенно непроезжее место - в дожди там просто стояла вода по щиколотку, и не всегда могли проехать даже трактора. На этот участок было высыпано порядка 150 КАМАЗов ПГС, дорога была поднята сантиметров на 30-40 и стала вполне проезжей практически в любую погоду. На этой дороге был поставлен шлагбаум с надписью о том, что дорога отсыпана на средства местных жителей, и сотовым телефоном для связи. Шлагбаум сделан высоким, и легковые проезжают под ним без проблем, а на грузовой не проехать. Собственно грузовикам предлагалось ехать рядом по старой дороге, либо звонить. И лесовозы, в принципе, там и ездили, но недавно, когда по морозам шлагбаум был открыт, взяли и согнули его так, чтобы закрыть его нельзя было (может и не со зла, а просто спьяну, среди рубщиков и водителей тех, кто на спирте работает, немало).

В общем, все эти маленькие радости копились-копились и привели в итоге к желанию подробнее разобраться с вопросом сохранения нашего леса от господ "санитаров".

Разных тонких моментов в деле лесозаготовки много, про них можно долго рассказывать, какого типа рубки бывают (рубки ухода, рубки главного пользования, санитарные рубки, выборочные санитарные рубки и т.д.), как они выделяются, какие правила должны действовать - начиная с забавных, типа рубщики должны работать в касках, чего почти не бывает, и заканчивая тем, в какую сторону они должны вырубать деревья, чтобы минимизировать ущерб для почвы и т.д. Важно, что если копнуть, выясняется что рубщики нарушают очень много инструкций, и даже законов. Иногда в особо крупных.

Когда недавно начали готовить рубку совсем рядом с поселением, пришло понимание, что пора за это дело взяться, и активные действия максимально грамотно предпринять. Для начала начали общаться с разными заинтересованными лицами с тем, чтобы вообще понять ситуацию. Очень вежливо. Егеря, которые нашей деятельности вполне сочувствовали (они сами от вырубок страдают в полный рост), от каких либо действий тем не менее отговаривали, мол они сами не раз пытались хотя бы сплошную рубку остановить, однако у них ничего не получилось. В местном лесничестве тоже сказали, что вырубка была в планах уже очень давно, в местном лесхозе тоже подробно объяснили, почему для леса важны такие рубки и почему его таким методом обязательно и срочно нужно спасать. Вообще был весьма культурный, почти научный разговор, однако народ у нас пытливый, начал по сайтам и книгам информацию о болезнях леса искать и очень прямые вопросы задавать. В итоге из районного лесничества приехал местный начальник и водил наших людей по территории вырубки, показывая на деревья и объясняя, что это только дилетанты смотрят на дерево и ничего не видят, а профессионалу чётко видно, что вот это - признак корневой губки, а этот цвет коры - вообще признак рака-серянки. Народ у нас выслушал очень вежливо, однако с некоторыми выводами позволил себе не согласиться (как потом выяснилось - не зря, например рак-серянка бывает только у сосен, а нам его признаки показывали на ёлках и т.п.).

События меж тем развивались, приехала бригада рубщиков и начала работать. В течении двух дней народ ходил к ним на вырубку, говорил за жизнь, братался, кормил свежеиспеченными пирожками, в общем производительность труда у них была очень низкая. Их начальство начало ощутимо нервничать, пошли телефонные звонки, всё более жёсткие и жёсткие. Рубщикам тоже были даны указания, и они начали деревья просто валить, не обрубая сучков, не готовя и не вывозя брёвен. Т.е. просто валили бегом дерево за деревом, стараясь успеть повалить как можно больше, и выкашивая самую лучшую часть выделенного участка. Также приехала и начала в таком же режиме работать вторая бригада.

Меж тем рубка была заснята на видео, подготовлен фильм, сделаны фотографии со штабелями свежих брёвен (причём было хорошо видно, что на торцах никаких признаков корневой губки, как и ожидалось, не было). С этими фотографиями выехали в Управление лесного хозяйства области, причём по дороге зашли в областную Природоохранную прокуратуру (находится в том же здании). В прокуратуре рассказ выслушали, сказали, что дело действительно пахнет керосином (возможно уголовное дело, поскольку деньги за санитарную рубку идут в лесхоз, а за рубку главного пользования - государству), и предложили, если на уровне управления ничего добиться не удастся - нести им заявление, по которому они действовать начнут. Однако в управлении ситуация разрешилась на удивление быстро - особое впечатление произвели фотографии, по которым всё было видно, и сам факт наличия фильма, т.е. было совершенно очевидно, что они поняли, что мы подготовились. В общем, прямо при нас был сделан звонок в лесхоз с приказом прекратить рубку. Причём на том конце провода сопротивлялись, но с этой стороны несколько раз было повторено "чтобы ни одно дерево не упало". В итоге вырубка действительно была остановлена.

Но, как оказалось ненадолго. На момент написания этого письма там опять какое-то шевеление началось. Соответственно, как я писал выше, когда проблемы начались - мы обратились ко всем, к кому только можно. В частности обратились в лесной отдел Гринпис России. Там говорят просто - пишите всем, вплоть до президента и генпрокурора. Ситуация простая - чиновники, конечно, обязаны принимать заявления от граждан и организаций, регистрировать их и т.п., но потом они по факту могут эти заявления безнаказанно терять. Так вот. Если вы посылаете заявление с приложенными документами в администрацию президента, те автоматически пересылают запрос в соответствующую инстанцию ниже, далее ждут ответ и т.п. И, по опыту Гринпис, заявления, пересланные из администрации президента почему-то теряются реже, чем принятые от граждан. :)))

Кстати - также выяснилось, что, оказывается, есть простой способ приостановки рубки. Если у вас есть подозрения в незаконности рубки (для этого нужно разобраться с типичными нарушениями, их не так много), то вы можете просто написать об этом заявление на имя участкового, и далее участковый обязан остановить рубку и разобраться. Причём это может сделать любой гражданин РФ в любом месте на территории РФ (местная прописка не нужна, и если вам отказывают по этой причине - требуйте письменного отказа). Далее, если есть проблемы на уровне участкового, существует Природоохранная прокуратура, существует Росприроднадзор и т.д. В конце концов существует Гринпис, в котором есть активно действующий лесной отдел. Существует Фонд Защиты Дикой природы, который вообще-то говоря занимается зверями, а не лесами, но в котором аккурат в эту среду проходит семинар, посвященный новому лесному кодексу (мы там побывали вшестером от поселения) и т.д.

Начались все эти события у нас перед Новым годом (за пару недель), и сколько ещё продлятся - непонятно. Но если будут долго длиться, у нас опыт будет копиться, и мы для всех составим подробные инструкции, на что обращать внимание в случае чего.

Не самые праздничные Вести получились, но про жизнь.

Всех ещё раз с прошедшими праздниками! :)

Дмитрий В.

Поселение "Ковчег" http://eco-kovcheg.ru

Самоучитель по развитию скорости мысли - Данная книга была написана автором и его друзьями для того, чтобы создать школу Будущего - новую школу, где интересно учиться всем - детям, родителям и учителям. В течении нескольких последних лет для этого собирались лучшие идеи и методы обучения в мире, проверялись на практике, обсуждались и только после этого была написана данная книга. Книга рассчитана на читателя любого возраста. Вместо скучных научных терминов она снабжена художественным сюжетом и реальными фактами. Главные герои книги - Волхв и Амазонка. Они вместе учатся. Амазонка учится познавать мир и воплощать свои мечты, а Волхв учится быть мудрым воспитателем для своей юной ученицы.

Самоучитель по развитию скорости мысли - Данная книга была написана автором и его друзьями для того, чтобы создать школу Будущего - новую школу, где интересно учиться всем - детям, родителям и учителям. В течении нескольких последних лет для этого собирались лучшие идеи и методы обучения в мире, проверялись на практике, обсуждались и только после этого была написана данная книга. Книга рассчитана на читателя любого возраста. Вместо скучных научных терминов она снабжена художественным сюжетом и реальными фактами. Главные герои книги - Волхв и Амазонка. Они вместе учатся. Амазонка учится познавать мир и воплощать свои мечты, а Волхв учится быть мудрым воспитателем для своей юной ученицы.

Росток

Росток

Василий буквально вломился в двери офиса. Раскрасневшийся богатырь, шумно выдохнув, сказал: "Принёс!" И вынул из сумки пакет с желудями. "Ох, ты! Где набрал?!" - спросил я его.

Он рассказал, что ездил на выходные в Выборг и под городом гулял в старой дубовой роще. Земля была усеяна желудями, наевшись, он подумал, что не плохо бы взять с собой желудей и подкрепиться в городе. Я предложил ему посадить несколько штук в горшок, он согласился т.к., оказывается, тоже думал об этом.

На следующий день сходили в магазин и выбрали подходящий большой горшок, около 6 литров. Земли для дубов не оказалось, взяли для плодовых деревьев. Выбрали самые лучшие, на вид, желуди. И каждый, с добрым словом, посадил по 8 штук. Коллеги с интересом спрашивали, что мы делаем, что сажаем. Когда узнали, что желуди, стали причитать: "Не взойдёт ничего!". Посмеивались.

Но мы не слушали. Каждый день разговаривали с посаженными дубками, просили их поскорей вырастать, поливали. Всё делали с любовью, с добрым словом. Через некоторое время Василий заметил, что пробился один маленький росток, сначала были сомнения, может это сорняк, но потом пробился ещё и ещё, стало ясно - дубки взошли! Красивые, мощные ростки дали зелёные листочки! Настоящая дубовая роща в офисе!

Оставшиеся желуди, по-братски разделив с Василием, съели. До этого я желудей не ел, но они оказались вполне съедобные, иногда попадались слегка горькие.

В прошлом году хотел желудей собрать на даче, но они ещё не созрели, а на следующие выходные ничего уже не осталось. Птички и прочая лесная братия помогли собрать урожай.

Росткам с зелёными листочками радовались всем отделом.

Некоторые коллеги подшучивали, что мы их на дрова и хворост для растопки выращиваем. Кто-то предложил с них веников для бани наломать. Но я сказал, что мы в большом долгу перед природой, столько карандашей перевели, нужно долги отдавать.

Сейчас дубкам пошёл второй год. Осенью они сбросили все листочки и стояли голые. А недавно, дружно дали новые веточки и листы! Так, что у нас уже пришла весна! За окном -18 градусов, снег лежит. Как посмотришь на них душа радуется, весна! Листочек сначала очень нежный, а потом становиться твёрдым и крепким. Скоро будем их высаживать в грунт.

Дуб - удивительное дерево, даже от маленького ростка исходит мудрость и сила. Не случайно, на Руси его почитали как священное дерево, устраивали под его могучей кроной собрания, вече, обращались к нему за советом. У кельтов дуб уважали особо, возможно, само название "друид" происходит от корня "дру", что означает "дуб".

Когда нужно принять важное, трудное решение, сажусь под дубом на даче. Он всегда помогает, от него веет спокойствием и глубиной веков.

Дубкам один год

Дубкам два года

Владимир Архипов.

Дубок

Ты расти, Дубок, набирайся сил,

Чтобы Род наш здесь, продлеваясь, жил!

Ты бери, Дубок, силы из Земли,

Дети чтоб всегда крепкими росли!

Ты играй на солнышке листочками,

Пусть продлиться Род - Сынами, Дочками!

Разрастаясь кроною могучею

Ты закроешь в грозный час от тучи!

Будет сад и лес окружать наш дом

И в жару спасать чистый водоем.

Помогай, Дубок, воплощать мечту

И в веках храни эту красоту!

Ты играй на солнышке листочками,

Пусть продлиться Род - Сынами, Дочками!

Разрастаясь кроною могучею

Ты закроешь в грозный час от тучи!

Ты впитай, Дубок, знания веков,

От оккультных нас охраняй оков!

И отныне всем истина видна

И у всех Детей будет Родина!

Ты играй на солнышке листочками,

Пусть продлится Род - Сынами, Дочками!

Разрастаясь кроною могучею

Ты закроешь в грозный час от тучи!

Ты расти, Дубок, набирайся сил,

Чтобы род наш здесь, продлеваясь, жил!

(Сергей Николаев, Чебоксары)

http://natureman.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=222

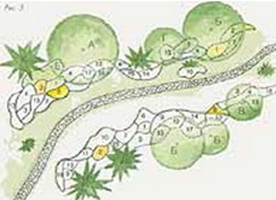

Российская весна коротка, неустойчива и стремительна. Картина сада изменяется каждый день — от первых нежных ростков и набухающих почек в середине апреля до буйной зелени и каскадов цветущих кустарников в конце мая. За полтора месяца перед нами проходит целая череда прекрасных растений — от трогательных галантусов, крокусов, пролесок до роскошных тюльпанов, нарциссов, купальниц, дицентр. Вспыхнут и уйдут до следующей весны. А сказочный ковёр сменится тоскливыми пятнами из подсыхающих листьев и подрастающих сорняков. На небольших участках это уныние особенно заметно.

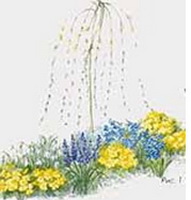

Российская весна коротка, неустойчива и стремительна. Картина сада изменяется каждый день — от первых нежных ростков и набухающих почек в середине апреля до буйной зелени и каскадов цветущих кустарников в конце мая. За полтора месяца перед нами проходит целая череда прекрасных растений — от трогательных галантусов, крокусов, пролесок до роскошных тюльпанов, нарциссов, купальниц, дицентр. Вспыхнут и уйдут до следующей весны. А сказочный ковёр сменится тоскливыми пятнами из подсыхающих листьев и подрастающих сорняков. На небольших участках это уныние особенно заметно. 1. Вокруг ивы козьей плакучей размещена небольшая группа из ранневесенних: галантус снежный, примула обыкновенная, сцилла сибирская. Сочетание белого, жёлтого и голубого очень характерно для первых тёплых дней апреля. Если в группу добавить жёлтую примулу высокую, цветущую позже, то это продлит период декоративности композиции.

1. Вокруг ивы козьей плакучей размещена небольшая группа из ранневесенних: галантус снежный, примула обыкновенная, сцилла сибирская. Сочетание белого, жёлтого и голубого очень характерно для первых тёплых дней апреля. Если в группу добавить жёлтую примулу высокую, цветущую позже, то это продлит период декоративности композиции. 2. В конце мая-начале июня цветущая калина «Бульденеж» красиво сочетается с молодой белопестрой листвой и красными побегами дерена сибирского «Аргенте-омаргината». Под ними царят тюльпаны: белый с зелёным «Спринг Грин» хорош среди белых же незабудок, а розовый «Анжелик» — среди голубых. Дополняют группу в этот же период белые дицентра великолепная и анемона лесная, голубая бруннера пестролистной формы, бело-розовые маргаритки. Летом эстафету цветения примут белые табак лесной, люпин, нивяник, антирринум, хоста, а место луковичных с незабудками займёт белая и бледно-розовая петуния. Так что в целом нежная колористика группы сохранится.

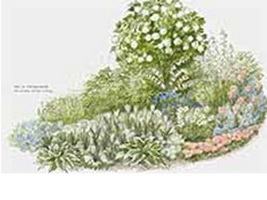

2. В конце мая-начале июня цветущая калина «Бульденеж» красиво сочетается с молодой белопестрой листвой и красными побегами дерена сибирского «Аргенте-омаргината». Под ними царят тюльпаны: белый с зелёным «Спринг Грин» хорош среди белых же незабудок, а розовый «Анжелик» — среди голубых. Дополняют группу в этот же период белые дицентра великолепная и анемона лесная, голубая бруннера пестролистной формы, бело-розовые маргаритки. Летом эстафету цветения примут белые табак лесной, люпин, нивяник, антирринум, хоста, а место луковичных с незабудками займёт белая и бледно-розовая петуния. Так что в целом нежная колористика группы сохранится. 3. Для тенистых лесных дачных участков предлагается свободная композиция вдоль дорожки к дому. Под деревьями в качестве "подлеска" можно использовать рододендрон жёлтый, волчеягодник, ракитник. Многолетники и луковичные природного звучания подобраны так, чтобы они сменяли друг друга в цвету с апреля до середины лета. Если на участке кислая почва, а сосны создают лёгкую тень, то здесь очень выигрышны будут рододендроны (раньше других распускаются даурский, остроконечный, округлый, Ледебура). Золотой ракитник хорошо смотрится с синими и голубыми виолами, мускари, флоксом растопыренным.

3. Для тенистых лесных дачных участков предлагается свободная композиция вдоль дорожки к дому. Под деревьями в качестве "подлеска" можно использовать рододендрон жёлтый, волчеягодник, ракитник. Многолетники и луковичные природного звучания подобраны так, чтобы они сменяли друг друга в цвету с апреля до середины лета. Если на участке кислая почва, а сосны создают лёгкую тень, то здесь очень выигрышны будут рододендроны (раньше других распускаются даурский, остроконечный, округлый, Ледебура). Золотой ракитник хорошо смотрится с синими и голубыми виолами, мускари, флоксом растопыренным. 4. Композиция, построенная в несколько ярусов под яблоней Недзвецкого. Весной она порадует нас сочетанием белого и розового (яблоня, нарциссы, тюльпаны, пион молочноцветковый, бадан). Позже группа будет декоративна благодаря лилии белых и розовых сортов, хосте бело-окаймленной (можно в совместной посадке с медуницей сахарной), папоротнику. Размещение шаровидной туи рядом с пестролистным дереном обеспечит красивую игру форм круглый год.

4. Композиция, построенная в несколько ярусов под яблоней Недзвецкого. Весной она порадует нас сочетанием белого и розового (яблоня, нарциссы, тюльпаны, пион молочноцветковый, бадан). Позже группа будет декоративна благодаря лилии белых и розовых сортов, хосте бело-окаймленной (можно в совместной посадке с медуницей сахарной), папоротнику. Размещение шаровидной туи рядом с пестролистным дереном обеспечит красивую игру форм круглый год.|

А - дуб,

Б - береза, В - лещина, Г - рябина, Д - ель, |

Е - рододендрон,

И - можжевельник колонновидный, К - сосна. |

.jpg)

|

1 - купальница европейская,

2 - купальница азиатская, 3 - незабудка (голубая), 4 - папоротник страусник, 5 - купена многоцветковая, 6 - пролеска сибирская, 7 - флокс растопыренный, 8 - примула высокая (желтая), 9 - медуница сахарная, |

10 - примула высокая (смесь),

11 - фиалка душистая (синяя), 12 - наперстянка (розовая), 13 - астильба Арендса, 14 - гапантус и леукойум, 15 - хохлатка, 16 - анемона дубравная, 17 - анемона лесная, 18 - ландыш майский. |

Что ищешь, Путник? Всё в тебе самом.

Что ищешь, Путник? Всё в тебе самом. Второй Дольмен

Второй Дольмен

Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.

<<ПОДПИСАТЬСЯ>>

Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.

<<ПОДПИСАТЬСЯ>>